緑濃く燃ゆる大地。

この龍の帝国に生きる私たちの心を豊かに彩ってくれる日本文化の数々。

私たちはもっともっとこの国の文化を誇り、愉しむべきでしょう。

あなたはどんな日本文化がお好きですか?

今回のテーマは「茶道」。

さぁ、ひとまず日常の煩わしさは忘れて、共に日本の美と祈りの世界に没入しましょう🌸

第三話 茶道

訪れるより以前から、そこに在るもの

茶室の設えに正解はありません。けれど、亭主の心はそのすべてに映り、一歩その世界に踏み込んだ瞬間から亭主の洗練された趣味にふれ、その人となりすら想像できるでしょう。

棗や水指、花入れから床の間の掛け軸に至るまで、その日その客の為に亭主自らがすべてを整える・・・。

季節はもちろんのこと、格式やそのお茶席の規模、客人との間柄や好みなどのすべてを考慮して、美しい茶を点てる為に全身全霊をそそぐのです。

つまり、客が訪れる以前からもう茶の湯ははじまっている、と言ってもよいでしょう。

削ぎ落すことでひと椀が立ち上がる

茶道は世界に知られた日本文化の代表とも言うべきものですが、それは侘び寂びがもっともわかりやすい形で表現されているからとも言えるのではないでしょうか。

俗世に浴した心から煩悩や執着を捨離し、主客ともに一杯の茶を味わう。そこにお茶以外の必要なものはありません。たとえどれほど高価な茶碗や棗がそこに置かれたとしても、それは在ってなきものなのです。

そう、何を置くかではなく何を置かないか・・・。

時に道具の話に静かに盛り上がることはあっても、それはあくまで一期一会を愉しむ小さな仕掛けにすぎません。

茶道はお茶を介して日本人の精神をあらわした世界です。

削ぎ落され択び抜かれた静けさの中に、招き招かれ、時の流れる音だけが響く空間に身を置いて清き心を通わす。茶の湯は一つの明白なる祈りの形であり、これこそが日本の美なのです。

そこに魂をそそぐ

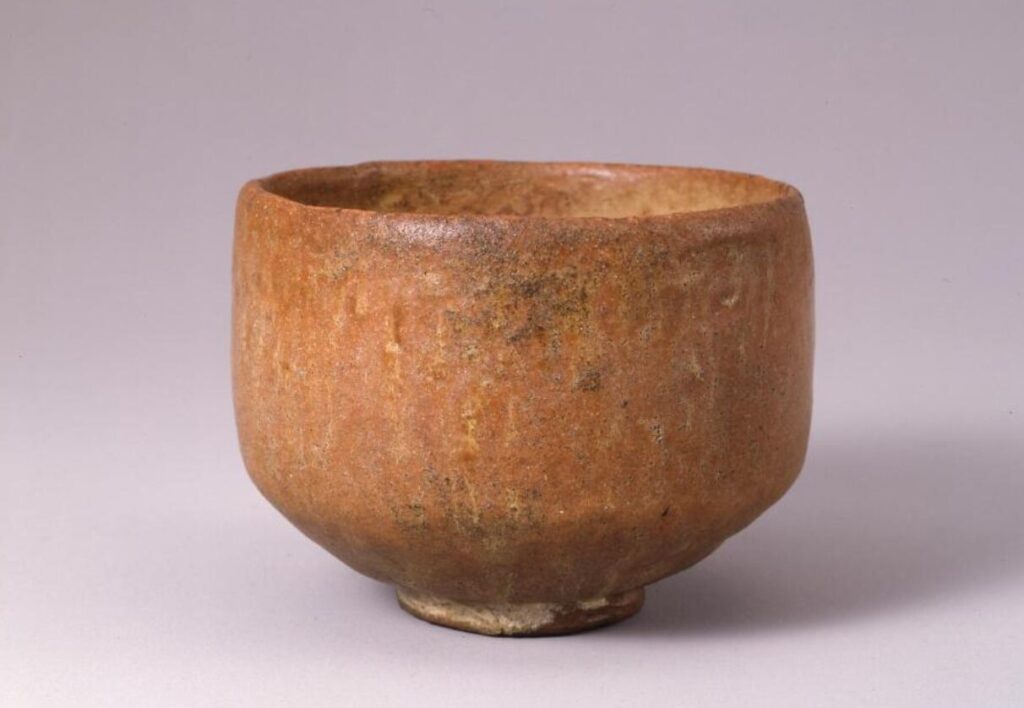

樂家初代・長次郎が手掛けた『赤樂 無一物』は、千利休の精神を象徴する名碗として知られています。

この茶碗には華やかな絵付けも、鮮やかな色彩もありません。わずかに歪んだ口縁、ざらりとした赤土の感触、釉薬の濃淡がわずかに霞むように広がるその姿は、まさに語らず、ただ在ることの美しさを示しています。

この「無一物」という名には、すべてを捨て去ったその先にこそ、真の豊かさが存在するという利休の思想が託されています。

利休の最期は壮絶なものでしたが、死に装束をまとった彼の心は本来無一物に立ち返り、虚空の中に深い祈りを解放して天へ旅立つという、真の豊かさを手に入れたのではないでしょうか。まさに、千利休にしか与えられなかった真の茶人としての彼の生き様であり、死に様だったのだと思います。

一座建立

茶道の根幹にあるのは一期一会の精神ですが、その完成形とも言えるのが、千利休の遺した一座建立(いちざこんりゅう)という言葉でしょう。

それは亭主と客が心を一つにし、たった一度の席を共に創り上げるという思想です。

たとえ亭主がすべてを供しても、客人の心がそこに加わらねば場は成り立たず、客人が敬意をもって向き合うことで、はじめてその空間が「一座」として築かれてゆく。

もてなしとは一方通行ではなく、互いが寄り添い同じ場を創り上げるという、楽しく優しいこころの共同作業なのです。

如何に空を創り、それを如何に味わえるか

茶の湯の本質は空(くう)にあるように思います。

削ぎ落し、削ぎ落されたその先にようやく立ちあらわれる静けさ・・・。

それは足すことで得られる充足ではなく、手放すことでしか開けない未知なる世界。

慎ましやかで、整えられており、そしてぴんと張りつめた空・・・。

そこに差し出されるひと椀には、きっと可憐に透きとおった真心が映えているでしょう。

もし仮に、その日の客人が茶の湯の作法を知らぬ人であっても、いただくお茶はその人にとって生涯の記憶となる筈です。

如何に空を創り、それを如何に味わえるか・・・。

茶道におけるこの深淵なるテーマは、日本の国造りにまで影響を与えて来たのでしょう。

静けさの中に深さの中に、そして慈愛の中に、私たちはふと祈りのかたちを見出す・・・。

そして思うのです。日本は唯一無二の国だと・・・。

無用の用、不足の美

目に留まるような華やかさはなく、そればかりか無用にも思える・・・。

欠けていて、ほころびていて、何なら汚れているような・・・。

そんな弱く力なきものにも、そのもののもつ個性を見出し、味わい、慈しむ・・・。

茶道の精神に欠かせない視点であり、これこそが「無用の用」と「不足の美」という侘び寂びの本質でしょう。

季節の草花をただ一輪。

真ん中ではなく、あえて外して置かれた炭の趣き。

傾げた障子に宿る日本固有の美意識・・・。

そこには完璧なものにはなし得ない智慧があります。

それは、場の呼吸を促すということ。

道具の配置、茶の温度、お軸の言葉、すべてはただの形式でなく、不足さえもその一会の人びとの心に静かに作用し、場の呼吸を促す・・・。

人はどんなに懸命に生きても、完璧にはなり得ません。

故に茶の湯は祈りとなり、沈黙のことばとなり、記憶の中で永遠に続く風景となるのです。

結びにかえて

語らずとも、自らの心を添えて思いを茶に託し、ひと椀を差し出す。

茶道でなくとも、私たちは家にお客様をお迎えすれば、まずお茶をお出ししますよね。

ひと椀とはもっとも身近で、もっともありがたい静かな贈り物です。

一杯のお茶をいただく時、そこに必要なのはただひと筋の感謝だけでしょう。

茶道は、敷居が高いと敬遠してしまうこともある格式の高い世界ですが、このせわしない世の中にひと椀の温もりを求めて門をたたくのも良いものだと思います。

そこには、ただ日本人としての美意識を養うには余りある奥深い世界が広がっています。

茶道は日本が世界に誇る、我らが魂の代弁者です。

――文・構成:安東瑠璃